海外涉华公共卫生事件报道的泛政治化趋向研究

作者:毛伟系新华社新闻研究所编辑、清华大学国际传播研究中心研究员、中信改革发展研究院研究员,博士 2020-07-24 15:00 新传播 【字号:大 中 小】

2月6日,我国社交媒体舆论场经历了特殊的一夜。李文亮医生在各大自媒体平台被宣告了两次去世,一次是6日晚间21点33分左右,一次是7日凌晨2点58分,前者是舆论,后者是医学,舆情也随之达到高峰,甚至形成了中国史无前例的“朋友圈国葬”。在2月6日与7日的自媒体舆论场中,“吹哨人”这个本来对大多数中国人所陌生的概念却因李文亮医生去世引发的舆情而家喻户晓,甚至见诸主流媒体各端。本文以李文亮医生舆情事件为例,对海外涉华公共卫生事件报道长期以来的泛政治化趋向进行了研究,并对我国国际话语权与舆论斗争问题进行了反思与讨论。

【关键词】“吹哨人” 政治无意识 舆论干预 舆论斗争

一、舶来的“吹哨人”与舆论的政治无意识危机

(一)溯源西方舶来概念“吹哨人”

突然占据我国各大自媒体头条的“吹哨人”的提法实际上是一个从西方舶来的概念。中文的“吹哨人”是对英文“Whistleblower”的直译,在英文历史文献、研究资料及新闻报道中,对这个概念实际有着明确的界定甚至法律依据。最早的“吹哨人”可以追溯到18世纪美国革命战争时期,美国两名海军军官Samuel Shaw与Richard Marven对时任美国大陆海军(Continental Navy)总司令Esek Hopkins准将对待英国战俘酷刑的行为进行“吹哨”,该事件还促成美国国会通过第一部《“吹哨人”保护法》。

什么是“吹哨”?谁可以算作“吹哨人”?为什么中国几乎见不到“吹哨人”?按照《美国传统英语字典》(The American Heritage Dictionary)的界定,“吹哨”也即为告密、揭黑幕,“吹哨人”指的是揭露一个组织(无论其是私有还是公共的)内部非法的、不诚实的或者有不正当行为的人。对于所揭露组织的不当行为又可以被分为几种不同的情况,例如违反组织内部规定,违反法律,可能对公众安全及国家安全造成危害或者是欺诈与腐败等。“吹哨人”可以选择将有关这些行为的信息对内或者对外公布。如果是对内公布,“吹哨人”可以选择将信息披露给该组织内部的其他人以引起注意并解决问题。如果是对外公布,“吹哨人”可以选择将有关资料交予第三方组织,常见做法有联系媒体公之于众,或者向政府部门、有关机构反映问题,向法院提起诉讼等。[1]

(二)政治化的“吹哨人”成为我国舆情热点

“吹哨人”实际上与西方的文化传统及政治制度紧密相关。在西方社会,“吹哨人”的职业和身份都有一定的特殊性,能够获得一些公众所不能获得的信息,如爱华德·斯诺登(Edward Snowden)便是典型的“吹哨人”。当“吹哨人”发现所处的机构正在秘密从事的一些有损公共利益的行为时,他们不惜违反规章制度、保密义务等向媒体泄露相关信息。相较于匿名发布,西方社会普遍重视“吹哨人”及其披露的信息,其中主要原因在于“吹哨人”一般是实名,能够为其所披露信息的准确性负责。而且即便有法律保护,“吹哨人”往往也有遭受着人身安全危险的风险,其承担代价之大使得公众往往珍视其披露的信息。从李文亮医生和一些提及SARS重现的医生等在微信群里发布的信息内容以及其行为目标等来看,他们实际上都不属于“吹哨人”。

舆论对于“吹哨人”这个概念的生硬嫁接与大力追捧可能并不只是因为其“洋气”。在中文语境中,以“预警者”去形容李文亮医生都比“吹哨人”含义准确,但从自媒体到传统媒体,都在报道李文亮医生去世时冠之以“吹哨人”的名号,相关话题当日仅在新浪微博就有超过3亿的阅读量,但网民们的讨论热点已经超出了事件本身。如对我国网络舆论管理的批评,对基层公安执法的质疑等,更有热门评论认为,公安部门的死板处罚导致了疫情预警的延误,使得一位英雄含恨而死。2月7日清晨,我国某主流媒体刊登长文《悼念李文亮医生》,更是掀起了新的网络舆论追讨,但话题早已经超出了李文亮医生事件的本真面貌,假想的“吹哨人”被舆论赋予了英雄主义,而公共卫生事件的网络舆论讨论也似乎一夜之间褪去了隐晦的政治外衣,直接转变为中西制度之辩。

(三)我国公共卫生事件舆论的政治无意识危机

回溯舆情发现,在1月31日李文亮医生微博公开武汉公安局要求其签署“训诫书”的照片之前,网络舆论并未对此予以广泛关注,而实际上有多位医生早于李文亮医生在微信群中发布了SARS预警。但这张照片集合了信息管制、公安执法、疫情发酵、医生传染等多个敏感点,瞬间成为当日自媒体最为广传的内容之一。西方媒体普遍将李文亮医生称为“吹哨人”,但其醉翁之意在于借此抛出我国网络管理、言论自由、司法制度等政治性话题。西方媒体无需多言和解释,仅用新闻标题中的“吹哨人”便能最便捷、最有效地向海外受众传达其本意,可以简要概括为“作为医生的李文亮,因为向公众公开了中国政府隐藏的疫情秘密而被公安机关审讯,政府掩盖疫情失败导致李文亮传染肺炎病死”。我国的主流媒体和自媒体直接复制了这一表述,在该事件的报道中,集体政治无意识使得原本属于公共卫生领域的事件潜移默化地转变为政治性话题。

新闻舆论由文本组成,而文本本身即是融在社会当中,文本的叙事象征的是社会行为,不能脱离社会来理解文本叙事和新闻故事。对舆论场和舆情进行研究,也应该从分析社会和政治历史出发来切入文本叙事的研究。长期以来,我国新闻传播领域存在“去政治化”的政治以及新自由主义意识形态下的“集体政治无意识”,将西方的意识形态内化为自己的意识形态,[2]在舆论中甚至真相已经不再重要,舆论希望有一位“吹哨人”,希望相关机构存在不可告人的秘密,希望管理者自我否定公共卫生制度乃至政治制度。弗雷德里克·詹姆逊(F.R.Jameson)吸收了马克思的阶级政治和弗洛伊德的“无意识”理论,在其《政治无意识:作为社会象征行为的叙事》中指出,政治无意识不是那种与个体精神有关的受压抑的欲望和驱动,而是一种集体无意识,一种被文本遏制的阶级的意识形态。[3]在舆论中,李文亮医生已经成为一个符号、一个用于情绪宣泄的窗口。一些新闻媒体和网民追捧舆论热点,欣然接受李文亮医生“吹哨人”的称谓,并以此输出了多种负面情绪,如对武汉政府抗击疫情不力的不满、对网络管制的不满、对自身生活被疫情影响的不满等。

二、海外媒体相关报道的泛政治化框架设置

(一)样本收集及研究方法概述

我国新型冠状病毒肺炎疫情暴发后,海外媒体一直予以了较高关注度,为掌握国外媒体相关报道的态势,笔者选择Access World News(世界各国报纸全文库)数据库搜集新闻报道样本。该数据库覆盖范围相对全面,集纳了全球9762个英文新闻源,包括北美(6673个)、欧洲(1005个)、亚洲(620个)、非洲(441个)及中东(331个)等地区。关键词设定方面,选择“Coronavirus”和“China”(样本集I),“Coronavirus”和“Whistleblower”(样本集II),“Whistleblower”和“Li Wenliang”(样本集III)三个组合,在标题、导语及全文任意一项包含相应关键词组的新闻报道皆收录进样本集。样本集I、II、III分别集纳了选定周期内海外媒体涉华新型冠状病毒肺炎疫情的新闻报道、有关此次疫情“吹哨人”的新闻报道以及李文亮医生的新闻报道,由此构成的三个独立样本集亦可以作为交叉对比分析的基础。检索时间方面,考虑到研究分析应尽可能反映舆论发展最新动态且能够较好覆盖李文亮医生事件的舆情发展全周期,故将样本日期限定为2020年1月20日至2月20日。

统计分析发现,在排除重复项和干扰项(如广告)后,样本集I共有347篇;样本集II共有152篇;样本集III共有147篇。虽然三个样本集中可能存在交叉重复项,但从报道量来看,李文亮医生事件在海外舆论场涉华疫情报道中都占据着重要流量,甚至被舆论塑造为此次疫情全球最重要的“吹哨人”。长期以来,海外媒体尤其是西方媒体的涉华报道存在偏见,这已经是国内学界的普遍认识,而这个偏见往往内化为新闻报道的框架当中,继而通过议程和议题影响受众认知。本文借鉴的框架分析理论(Frame Analysis)并不是源自新闻传播学领域,而是起源于社会学和心理学。社会学家欧文·戈夫曼认为,“框架”可以影响人们对于事件的主观判断,是人们认识和解释世界的一种认知结构。在新闻传播学领域,“框架分析”是一种有效综合研判新闻报道的研究方法,罗伯特·恩特曼、托德·吉特林等认为新闻框架的形成是一种“选择”和“凸显”的过程,在新闻生产过程中,“框架”能够使新闻从业者迅速对信息进行处理并向受众传播。[4]

本文以样本集III为研究重点,在进行内容量化分析与文本质化分析时,将“框架”思维贯穿始终,重点关照了报道议题和报道态度两个维度的框架特点。样本集III共有147篇报道,细分为类型、主题、议题、态度、信源等五个维度,由两位研究员进行编码,并借鉴Cohen等提出的使用Kappa值对判断一致性程度进行检验。通过SPSS对两个编码分类表进行计算发现,五个分类维度的Kappa值均大于0.75,表明分类具有较高的一致性。从研究焦点及实施研究的实际条件出发,并未对样本集I和II进行全面编码,而是更有针对性地从样本I随机抽样出50篇进行编码和分析。此外,抽样分析发现样本集II与与样本集III有较高的重复性,人工提取出样本集II的7篇特殊项进行分析。

(二)报道主题与议题框架分析:多元视角与框架偏见并存

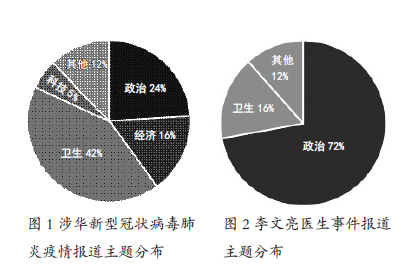

从报道主题看,海外媒体的涉华新型冠状病毒肺炎疫情报道视角较为多元,涵盖经济、政治、卫生、科技等多个领域。其中典型经济类报道如福布斯杂志的文章《中国工厂正遭受因冠状病毒强制关闭的困扰》(China’s Factories Are Reeling From Forced Coronavirus Closures)称,此次疫情将对中国经济带来较为严重的影响;政治类报道普遍带有意识形态偏见,如《纽约时报》的新闻《病毒危机暴露中国政治体制深层缺陷》(Coronavirus Exposes Core Flaws, and Few Strengths, in China’s Governance),刻意从政治视角解读我国的公共卫生事件并借此攻击我国的政治制度;卫生类报道如《卫报》的新闻《中国对冠状病毒患者试用抗艾滋病毒药物》(China trials anti-HIV drug on coronavirus patients),及时向外界传播了我国在医治患者方面做的诸多新尝试。从样本集I随机抽样出新闻报道的主题分布看,卫生类最高,占比为42%;其次是政治类,占比为24%;经济类位列第三,占比16%。但对样本集III分析发现,海外媒体在报道李文亮医生事件时普遍从政治视角出发解读,公共卫生事件被舆论解读为政治性事件,政治类报道占比超过七成,而卫生类报道只占16%。

从报道议题看,海外媒体涉华新型冠状病毒肺炎疫情报道涉及范围较为全面,抽样出的新闻报道议题包括疫情发展动态、政府最新举措、经济发展影响、市民生活状态等。而对样本集III的议题分析发现,海外媒体在报道李文亮医生事件时,议题主要集中在对我国信息管理和国家制度的批判方面。报道议题可以进一步细分为民众言论自由、新闻信息审查、网络舆论管理、公共卫生制度、国家应急制度、医疗卫生环境及官方媒体行为等七类,涉及话题已经发生“漂移”,远离李文亮医生事件本身。通过议题分析发现,海外媒体尤其西方媒体在报道该事件时,很少向受众展示事件的全貌,而更多先入为主地将李文亮医生设定为“吹哨人”,并偷换概念进行解读和引导。按照西方媒体的框架设置看,李文亮医生“吹哨”的并不是疫情,而是民众言论自由。样本集III中近八成报道都会涉及该话题,几乎成为李文亮医生事件报道的标配。

图3 李文亮医生事件议题分布

从主题和议题选择方面看,海外媒体对于李文亮医生事件的报道普遍带有框架偏见,其中被多次转引并在海外社交媒体舆论场产生较大舆论影响力的报道主要来自西方媒体。典型报道如《华尔街日报》的评论《这个“吹哨人”是真正的英雄》(This Whistleblower Really Was a Hero)称,李文亮医生去世激发了中国民众对于言论自由的追求,中国官方只能进行紧急公关,该文大量使用了带有意识形态色彩的词汇如“Autocratic”“Dictatorship”等。再如,《纽约时报》的报道《感染冠状病毒医生去世在中国引起广泛抗议》(Widespread Outcry in China Over Death of Coronavirus Doctor)称,李文亮医生去世使得民众集体抗议网络信息审查。在CNN 、NBC、BBC的多档节目中,李文亮医生事件都登上了头条新闻,但议题却是批判我国的网络舆论管理,如指出迫于政府压力,新浪微博全网屏蔽了“我要言论自由”(#IWantFreedomOfSpeech)的话题标签,相关报道也在YouTube中引起了海外受众的广泛关注。

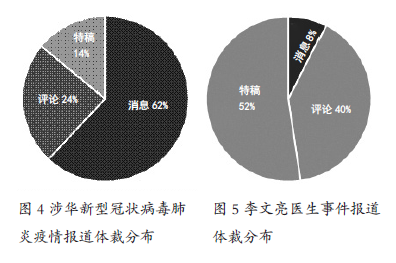

(三)文本叙事与报道态度框架分析:舆论精准策划与制导打击

从报道体裁来看,样本集I与样本集III中的报道可以分为消息、评论和特稿三类。统计分析发现,从整体上看,海外媒体涉华新型冠状病毒肺炎疫情报道中消息类(62%)占比最高,但在报道李文亮医生事件时却更多以特稿(52%)和评论(40%)形式出现。媒体机构在进行新闻采编时,编辑记者会综合考虑报道主题的重要性、版面布局等多个因素,继而选择合适的报道体裁。可以看出,海外媒体对于李文亮医生事件的重视程度要远高于疫情本身。2月7日,多家西方主流媒体连续发布了数条特稿和评论,表面上看其报道是在纪念李文亮医生,实际上却是在批评我国的网络管理制度,有的报道更是借此转移议程。典型如CNN的报道《李文亮医生如何被中国官方媒体宣布两次去世》(How Chinese doctor Li Wenliang died twice in China's state media)借舆情热点批评我国官方媒体不具备公信力等。

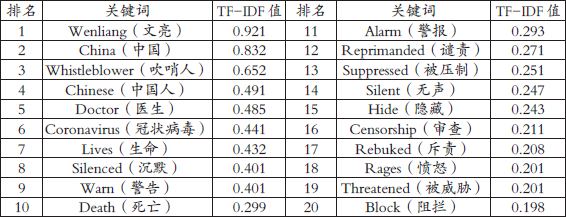

虽然李文亮医生事件仅是此次新型冠状病毒肺炎疫情中发生的众多突发事件中的个案,但却被海外媒体重点报道。为进一步提炼其叙事文本特点,笔者通过Java编程语言用TF-IDF算法对样本集III随机抽样出的20篇报道文本(标题、导语、内文)进行关键词词频计算。TF-IDF(Term Frequency–Inverse Document Frequency)算法是一种国内外常用的较为成熟的进行文本分析的数学算法,其核心理念是如果某词或某短语在一篇文章中出现的频率(TF)高,而在其他文章中频率低,则认为该“Term”具有类别区分力。在英文报道中,出现频次最多的词如“the”“this”“a”“is”等是最常用却无意义并影响研究的干扰项,被称为“停用词(Stop Words)”。所以在统计中需要在词频(TF)的基础上,对单词或短语赋予代表重要性的“权重”,也即逆文档频率(IDF)。IDF的值与所对应单词或短语的常见程度成反比,如果包含某词的文章数量越少,IDF则越大。TF-IDF的值就是TF与IDF的乘积。在Java编码中,计算单词“i”在文档“j”中的TF-IDF值使用的公式为“wij=tfij×logN/dfi )”,tfij代表单词“i”在文档“j”中出现的次数,dfi代表包含单词“i”的文档数量,N指总文档数量。根据TF-IDF值的大小,在人工剔除了一些不在停用词表中但却无特定意义的词汇如“where”“but”“how”等之后,生成的二十大关键词如表1所示。从提炼出的新闻文本关键词可以看出,海外媒体在报道李文亮医生事件时,带有负面情绪化色彩的动词和形容词占有较高权重,如“Reprimanded(谴责)”“Suppressed(被压制)”“Rebuked(斥责)”“Rages(愤怒)”等。

表1 李文亮医生事件报道关键词表

关键词可被视为对新闻报道的精华浓缩,但一篇新闻报道呈现的态度如何不能仅通过关键词进行研判。在新闻传播学话语研究领域,荷兰学者梵·迪克提出从文本和语境两个视角进行新闻的话语分析,继而掌握媒体中对于特定事件的报道态度。借鉴马丁(Martin.J.R.)与怀特(White.P.R.R.)提出的“评价理论”,可以从“态度系统”对新闻文本进行评价研究。[5]“态度系统”又包括判断(Judgement)、情感(Affect)和鉴赏(Appreciation)三个维度,有积极和消极两类。其中判断是以道德伦理、法律法规等角度出发做出的评价词汇;情感是从各种行为和现象做出的情感反应词汇,一般有满意与否、幸福与否等;鉴赏是对除人和人的行为以外做出的价值评价。样本集III随机抽样出的20篇文本内容共可拆分为1913个小句,其中有521个小句具有评价意义。统计结果如表2所示,海外媒体对李文亮医生事件的新闻报道文本更多使用判断和鉴赏系统,表明这些报道属于情绪化的叙事表达,与西方新闻价值观和新闻专业主义所谓的新闻报道应当是客观展示事实而非编辑记者个人的情感表达不匹配,是一种双重标准。

表2 李文亮医生事件新闻报道样本评价资源分布

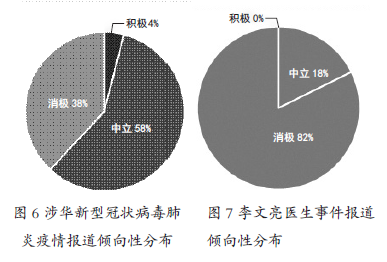

从评价资源的量化分布看,海外媒体在报道李文亮医生事件时更多呈现为消极负面框架,而对样本集I与样本集III的报道态度分析也与评价资源的统计结果相互印证。统计分析发现,虽然整体上看,海外媒体涉华新型冠状病毒肺炎疫情报道倾向呈客观中立(58%)的较多,但在报道李文亮医生事件时,消极报道占比超过八成,形成了负面报道框架。

三、涉华公共卫生事件的选择性报道与话语偏见

“吹哨人”的提法在海外媒体多年前的涉华公共卫生事件报道中就已经出现,如2003年西方媒体在报道中国“非典”(SARS)疫情时,就将曾任中国解放军301医院外科主任的退休医生蒋彦永视为“吹哨人”。由于当时我国互联网及社交媒体发展尚未成熟,西方媒体的报道框架和议程并未对国内舆论场产生较大影响,与此次李文亮医生事件报道产生的舆情完全不同。但至今,仍然有一些境外反华媒体如“德国之音”等借助舆情热点重拾“非典”时期的旧话题,英国《卫报》也发布了相关报道,称曾经的“抗疫斗士”“吹哨人”失去人身自由,妄图抹黑我国政府形象。

通过Google News工具检索发现,最早以“吹哨人”来称谓李文亮医生的是德国媒体《法兰克福汇报》(Frankfurter Allgemeine Zeitung)。其在2月3日发布的新闻《他敲响了第一次警报》(Er schlug als Erster Alarm)中将李文亮医生视为“吹哨人”,并批评我国网络舆论管理不合理。但在样本集II中,检索发现“吹哨人”的称谓最早出现于1月26日英国《每日邮报》的报道《冠状病毒“吹哨人”护士称中国有9万人患病》(Coronavirus Whistleblower nurse says China has 90,000 sick)。文中的“吹哨人”指的是武汉的一名匿名女护士并附上了其发布在YouTube平台、浏览量超过20万的短视频。很明显,西方媒体并没有再对这位较早的“吹哨人”再挖掘,相较于李文亮医生,这位护士虽然匿名,但其行为更接近“吹哨人”,而且在社交媒体平台已经产生了一定的舆论影响。对此,西方媒体选择了集体性忽略,因为这个“吹哨人”太普通,报道她引起的关注焦点只能落在公共卫生事件本身,很难进行文本叙事的“再造”和议程议题的“漂移”。直到2月6日和7日,以《纽约时报》《华尔街日报》、CNN、BBC等西方主流媒体为代表的海外媒体发现了可以进行意识形态输出的事件,密集报道李文亮医生形成舆论热点,相关新闻同步在Twitter、Facebook及YouTube等社交媒体平台推送,“中国舆论管控”“中国没有言论自由”等迅速成为海外舆论场的焦点话题并影响了国内舆论场。

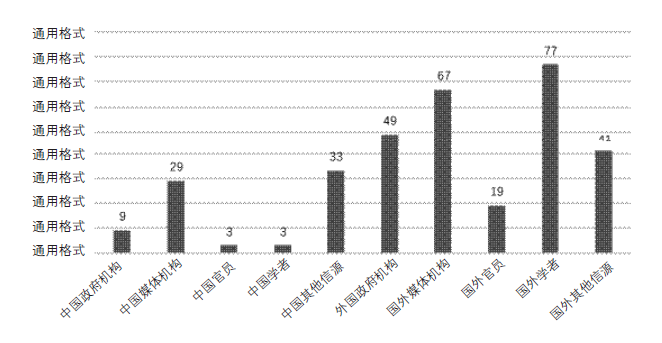

海外媒体在报道李文亮医生事件时的选择性,不仅体现在对该话题本身的意识形态倾向上,而且在具体新闻采写中,也存在较为明显的主观意愿和选择性。对样本集III的新闻信源统计发现,“国外学者”“国外媒体机构”“国外政府机构”等是海外媒体报道李文亮医生事件时的主要新闻信源。美国学者塔奇曼(Tuchman G)用“做新闻”(Making News)来形容新闻的生产,她指出西方媒体机构会要求记者合理运用“直接引语”以彰显客观性;而赫伯特·甘斯(Herbert J.Gans)通过对CBS、NBC等主流媒体大量的调查分析得出,媒体会综合运用各种表达手段如通过对事实的选取和组合,完成看似客观中立的新闻。编辑记者通过词汇选择、信源选择等看似微不足道的细节处理,却可能影响整篇新闻报道的态度,影响公众的认知。上述统计结果也表明,海外媒体在报道李文亮医生事件时,不仅有明显的报道议题和报道态度框架偏见,而且在新闻文本内容选择时存在话语偏见。

图8 李文亮医生事件新闻报道信源统计图

四、浅析涉华公共卫生事件中的国际舆论斗争

“吹哨人”的概念本身就内涵着一种对现行制度的讽刺和不满,对侵害公共利益的低效社会反馈机制的反抗和解构。客观回溯事件经过,李文亮医生并不是此次疫情的“吹哨人”,但却被海外媒体塑造成为一名“对抗体制的英雄”并成功引导了国内舆论场的舆情走势。形成如此规模的国内外舆论联动导向并不是偶然。在此次涉华公共卫生事件报道中,西方主流媒体准确抓住了国内民众“痛点”并集中发力,甚至我国个别官方媒体也紧随其后错误使用概念,播发了相关对外报道。

2003年“非典”(SARS)事件发生时,我国的信息公开制度尚不完善,也缺乏突发事件的舆情应对经验,因此海外媒体尤其西方媒体肆意将发生的任何疫情事件都与中国的政治环境、领导人的执政状况以及民众实现自由的程度、中国的法治进程相挂钩。虽然当时国际舆论场中涉华虚假新闻泛滥,但却并没有过多影响国内的舆论安全。当2003年“非典”疫情暴发时,我国只有约6%的居民可以使用互联网,而17年后的今天,我国网络普及率已达61.2%。在此次疫情中,我国民众获取信息的方式已经与“非典”时期完全不同,移动端、自媒体等成为了主要来源。海外媒体在报道此次涉华疫情时,报道框架甚至议程议题都继承了“非典”时期意识形态偏见的文化遗产。但由于我国已经有了一定的舆论斗争经验,能够及时公开并回应敏感信息,疫情暴发以来并未在国内产生较大的舆论伤害,甚至一度对外呈现积极正面的国家形象。直到李文亮医生事件的集中报道开始,西方媒体借助此次全民关注的公共卫生事件对我国舆论拟态环境进行了精准打击。

西方媒体成功抓住了李文亮医生去世这一舆情引爆点,精心设置了诸多负面议程议题,煽动公众消极情绪。虽然国内主流媒体大多进行了正面引导解读,但社交媒体舆论场早已“沦陷”。民众史无前例地集体参与的确是一种民意表达,但这种被精心设置并引导的舆情普遍缺乏理性,甚至带有某种“乌合之众”的情绪喧嚣。从西方媒体抛出“吹哨人”的概念起,李文亮医生就被推向了体制的对立面。在新闻叙事方面,无论是被动接受还是主动迎合,许多假想的元素都被强加到李文亮医生身上。“社会活动家”“体制对抗者”“人民英雄”等意识形态标签赋予了李文亮医生太多虚假“光环”,但这些“光环”既符合西方媒体的引导需要,也契合民众在公共卫生事件危机时的心理需求,即便这些与事实相距甚远。

在重大公共卫生事件报道中,事实真相敏感且无比珍贵,西方媒体的对外宣传策略早已不是简单地报道虚假新闻或者捏造事实。从大众心理学的角度看,一些容易被公众遗忘的细节却成为西方媒体成功设置框架与议程的关键。李文亮医生是一名中国共产党员,是一名眼科医生而不是病毒研究或者传染病专家,他在微信群中发布消息更多是为了提醒亲友,并不是替民众奔走疾呼。李文亮医生既不是“吹哨人”,也不是体制的对抗者,因其有被警方训诫的经历,西方媒体迅速将“言论自由”与该事件挂钩,并由此引导公众建立更多的想象空间,一种基调认为如果中国没有网络信息管理,这次疫情就会因为李文亮医生而彻底改变。这种泛政治化的报道框架几乎成为西方媒体对李文亮医生事件报道的标配,更有媒体过度“消费”该事件,将对李文亮医生的抢救视为政府的“表演”和“政治性抢救”等。

一直以来,西方从未停止从思想上对我国进行分化。从互联网商用化、大众化开始,网络舆论便成为西方国家对他国意识形态渗透最有力且最便捷的武器。借助网络发起所谓“和平演变”让西方国家屡试不爽,但美国主导的“阿拉伯之春”不仅不并能使他国实现繁荣稳定,反而每况愈下,中东国家的网民群体被误导、煽动,从Twitter线上平台的语言宣泄走向了现实广场的暴力示威。表面看,中东国家坠入“民主化陷阱”是相关国家自身问题长期累积和自主选择发展道路的结果,实则为西方势力长期渗透后所策动的中东版“颜色革命”。“颜色革命”实际上也离我国很近,从2014年多次暴发的“香港占中事件”到2019年的“香港修例事件”,都能在网络舆论场中看到西方活跃的身影。在李文亮医生去世后,香港的反对派就立刻开始悼念“吹哨人”,妄图将此作为颜色革命的新起点。

我国已经站在世界舞台中央,涉华公共卫生事件不仅是国内舆论场的焦点,而且是西方媒体进行舆论干预的重点关注对象。从“非典”到新型冠状病毒肺炎疫情,西方媒体已经习惯于以泛政治化议题解读我国公共卫生事件。除了“吹哨人”的议题操纵外,西方媒体还设置了多种多样的泛政治化议题,如批评“封城”做法缺乏人道主义、推断中国开发生化武器导致疫情、假想病毒从中国实验室流出等,妄图用舆论将中国塑造成为一个“不可信任”的世界瘟疫传播者。

面对日益激烈的国际舆论斗争和话语权争夺,做好涉华公共卫生事件的新闻报道及舆论引导,既是我国面临的巨大挑战,也是作为话语主体和事件当事方的历史机遇。在发生国际性重大突发公共卫生事件时,国家宣传管理部门应当从更高层次统筹传统媒体机构与新兴媒体平台的力量,建立新闻媒体与卫生、疾控、科研等机构的信息联动机制;中央级媒体在对外报道时要形成合力避免单边作战甚至内部竞争态势,要充分发挥学界和业界的力量,共同做好有关公共卫生事件对外宣传的相关语言应用、话题设计、议程设置等基础工作;网络管理部门和新闻媒体机构对国内外舆论中出现的泛政治化议题以及舶来概念要及时做好辨析解读和引导回应;新闻媒体机构要在实战中积极探索并总结海外受众可以理解的公共卫生事件报道模式,巧妙设置框架、议程及议题,充分发挥海外社交媒体平台传播潜能,力争占据国际舆论主导权。

注释

[1]Vandekerckhove Wim. Whistleblowing and Organizational Social Responsibility : A Global Assessment. 2006. Farnham: Ashgate Publishing.

[2]李彬. 水木书谭:新闻与文化的交响. 北京:新华出版社,2016.

[3]弗雷德里克·詹姆逊.政治无意识:作为社会象征行为的叙事.王逢振,陈永国译.北京:中国社会科学出版社出版,1999.

[4]毛伟. “一带一路”倡议在海外舆论场的话语建构与报道框架——以印度主流媒体为例. 对外传播, 2019.

[5]Martin J R, White P R R. The Language of Evaluation: Appraisal in English. Schools & Disciplines. 2005,23(2):371-381.

编辑:郑晓鹏