宝安日报政务民生新闻“包装术”

宝安日报政务民生新闻“包装术”

作者:深圳报业集团宝安日报社总编辑室副主任 揭志刚;宝安日报社视觉创意部主任 赵涛;宝安日报社总编辑室编辑 郑宽 2016-03-11 13:16 新传播 【字号:大 中 小】

政务、民生新闻很多题材都比较“硬”,如果不在版面呈现上“包装”一番,传播效果会大打折扣。如何在符合整份报纸定位的情况下,让政务、民生新闻在版面呈现形式上真正“活”起来,也是报纸采编人员关注的一个重要话题。

【关键词】政务新闻 民生新闻 社区报

如今的报纸,无论是机关报还是都市报,政务、民生新闻都是不可或缺的,只是各自呈现的“面貌”不同。一个不变的原则是:政务、民生新闻版面要符合整份报纸的定位,如果发生了错位,则可能会让人觉得不伦不类。但是,政务、民生新闻很多题材都比较“硬”,如果不在版面呈现上“包装”一番,传播效果会大打折扣,如何在符合整份报纸定位的情况下,让政务、民生新闻在版面呈现形式上真正“活”起来,也是报纸采编人员关注的一个重要话题。此外,这类题材在网站、微博、微信、手机客户端等媒介的传播过程中,呈现方式的创新也是历久弥新的议题。

《宝安日报》兼具机关报和社区报特性,同时也是一份区域性报纸,“身段”较大报来说,更为“柔软”,在政务、民生新闻的“包装”上,也有了更多的腾挪空间,近年来进行了一些积极的尝试,做了一些有效的探索。

一、政务、民生新闻能不能“包装”

政务、民生新闻都是各级党委政府以及各个职能部门发布的权威性信息,往往“干货”多,尤其是一些关于教育、医疗、交通、住房等方面的大民生,更加备受市民关注。无论是何种性质的报纸,即使是“高大上”的党报也不能端着架子,必须想读者之所想,悦读者之所悦,在版面呈现上多下功夫。

不同于党报的高端、严肃,都市报和晚报类报纸,在政务、民生新闻的“包装”上,发挥的余地则较为充足。作为兼具机关报和社区报性质的《宝安日报》,政务、民生新闻资讯量占据整份报纸“半壁江山”。同时,作为立足宝安、光明新区、龙华新区三区的区域性报纸,《宝安日报》发布的政务、民生资讯最接地气,也最亲民,也更需要在新闻“包装”上“做足文章”,让政务、民生新闻真正做到“我们最近,当然更亲”。

二、“包装”手段的创新尝试

自2014年以来,《宝安日报》在政务民生新闻的“包装”上,大胆尝试,在采编实践中,主要有以下几种“包装术”:

(一)栏目、报眉包装

说到栏目及板块的包装,肯定离不开栏花与报眉的设计。栏花和报眉设计要尽量做到“点睛”。虽然叫栏花,却不能做得很“花哨”,不然就会喧宾夺主,栏目包装是为了形成栏目的特色,使读者能够在众多报道中快速区分,而不是去抢稿件及图片的风头。因此《宝安日报》的栏花及报眉设计追求简约大方,同时又有点睛之处。

例如,“大众创业 万众创新”的栏花,我们的点睛之处就在图形符号的设计上,用符号化的灯泡来体现“创新的、灵光一闪的”感觉。既醒目,又不那么跳跃,在整个版面中很协调。

再如,“马上就办 真抓实干”的报眉设计,我们并没有去做多么花哨的背景及纹理,而是踏踏实实地落在了字体设计上,提炼该段文字的含义,最终应该落在“实”上,实干才是核心价值,因此我们就对“实”字进行了变体设计,将“大”字的一撇一捺分别改成了腿脚,寓意马上行动,跑着去落实。

(二)数据图表制作和图示化新闻

图示化新闻,在“文字”“图片”两分天下的纸媒传播格局下,形成 “三足鼎立”之势。其实,无论纸媒、电视还是网媒,都在运用图示手法解读新闻,这已经是一种全新而独立的报道方式。究其根源,就是图示化报道把“图文并茂”的视觉效果做到了最佳,不仅整合了文字与图片,同时还形成了自己的特色,这是文字与图片都无法单独做到的。

图示化新闻较常运用于政务、民生报道中的数据提炼,比如交通、教育、医疗等重要民生新闻数据图示化呈现,可以摒弃许多纯数据罗列,使新闻“赏心悦目”。《宝安日报》在一些重要题材方面,通过图示化手法把报道做得比较活、比较漂亮。

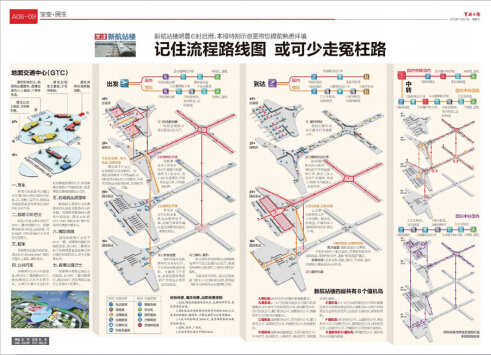

比如,“新航站楼”的流程解读,这种报道形式,既有新闻性,又很有使用价值,我们用通版形式来图解新航站楼的内外线路,并在版式上做了四折手法,让读者拿在手上更方便阅读,贴近民生的报道,也要体现出阅读的便利。

在图示上我们采用等比例真实地描绘新航站楼的结构,通过楼层拆分和箭头指引,让没有去过的读者也能一目了然。

再如,政府通过多种措施来治理PM2.5,这些措施有些是正在做的,有些是规划中的,每一项措施都是利民的。我们通过深度解读各项措施,用3D软件模拟各种场景,再结合文字描述,将其呈现给读者。版面上不再是枯燥的文字,而是生动的图像,不再是难以理解的政策,而是“绘声绘色”的呈现。

“宝安综合规划”是我们做的一期特辑,在原有的规划图上,我们进行了细致的拆解,多角度的分析,利用图形手法结合文字图片,将该规划生动地展示给读者,让读者站在全局的视角和更高的高度来解读新闻。

(三)提炼稿件要点增添可读性

数据图表制作可以图示化新闻,让新闻更加明了。但并非所有政务新闻都具备图示化包装的条件,比如一些政务工作会议对工作进行部署,属于纯文字类稿件。此时便需要对稿件进行梳理、提炼要点,配合美编美化,让版面更有条理性、更具可读性。

以2015年宝安区宣传思想工作报道为例,作为宝安区委机关报,重点报好全区宣传工作是规定动作,但如何呈现更灵活、更可读的报道则是报纸的自选动作。编辑在处理版面时大胆创新突破。首先,摒弃了以往大段文字灌注版面的做法,洋洋洒洒几千字的稿件被拿下,只保留了一篇一千来字的对宣传工作会的概括报道。其次,编辑在稿件里面提及的宣传思想工作会要点进行梳理,细分为2014年工作总结和2015年工作部署两大方面。在工作总结方面,提炼出“文化民生事项全面落实”等四大亮点,并通过列举干货对亮点予以证明。在工作部署方面,提炼出“大力巩固和提升文化品牌”等四大方面,罗列出部分重点工作,并运用加大字体等手法标注出重点内容。

这个版面虽然没有图片,但通过对文字素材的提炼,版面增强了条理性和活泼度,有利于吸引读者眼球。

(四) 增设互动调查类内容丰富报道

如何利用45公里海岸线资源,打造滨海宝安是近期宝安区委区政府的重点工作。围绕海岸线话题,《宝安日报》也不遗余力进行报道。报道中,除了报道海岸线前世今生外,还重点坚持互动类调查,听民声讲民生。

2014年10月,《宝安日报》通过网络发起《宝安市民滨海生活调查》。问卷调查内容详细,13个问题包括对海岸线现状的评价、未来的期盼、主要关注的方向等方面。一周后,通过对325份回收答卷进行数据分析,整理出市民关注的热点和心声,推出了《市民急切盼望建设滨海公共休闲场所》报道。

报道在此后得到区委区政府的高度重视。当时报道中提及的市民渴望的“红树林”“水质”等关键词随后引起区委区政府的高度关注,相关意见也被吸纳。2014年底,西湾红树林公园动工开建,2015年西湾公园一期工程竣工,提供了部分景区供市民观海。在此过程中,报纸积极发挥连接群众和政府桥梁的作用,提供平台为群众反映心声,为区委区政府决策提供参考,报纸本身信息量也更加丰富,可谓三赢。

(五)新媒体传播中使用“易容术”

除了报纸版面的“包装”,在新媒体传播方面,《宝安日报》也在积极探索。尤其是在政务、民生新闻微博、微信传播方式方面,主动向互联网学习。从标题制作、内容切分、图片的搭配等都积极融入互联网思维,推送轻松活泼“面孔”的新闻。即使是比较“硬”的政务、民生“干货”,在微信等的呈现方式上,也力争使用“易容术”,让其变成“小清新”“萌萌哒”的新闻。比如,在西湾公园一期开园的微信推送中,就取得了非常好的效果。阅读量接近5万条,图文并茂,中间的串联词生动、活泼,公园来历、景区状况、线路交通等资讯一条微信全部囊括,虽然要几屏才能显示完,但由于制作优良、用心,翻起手机来不觉得烦。为了更好地做好新媒体方面的新闻包装,《宝安日报》新媒体部的同事们也多为90后的“小鲜肉”,思维活跃、发散,更容易“来事”,更会“出活”,推送了不少政务、民生新闻方面的精品。当然,政务、民生新闻在新媒体上的传播探索路还很长,同专业的互联网媒体相比,我们还有很大的差距,还需要不断地提高。

三、实践操作中的经验教训

经过较长时间的积累和实践,《宝安日报》政务、民生新闻“包装”方面取得了一定的成效,但不足之处也较明显。

首先,有时为了刻意“包装”,一定程度上牺牲了版面。比如,在一些不是需要特别处理的政务、民生新闻上,编辑和美编刻意“包装”、过分“包装”,虽然版面呈现效果有一定程度的改观,但由于新闻内容本身并不吸引读者,这在一定程度上导致版面的浪费。

其次,在一些制图制表以及要点提炼方面,仍然存在诸多不足。比如,拎出来制图制表的元素并不是核心新闻要素,要点提炼时有时抓错抓偏了新闻点。因此,在制图制表以及要点提炼之前,需要清楚地知道编辑和美编的意图,及早沟通交流,力争实现版面效果的最优化。

第三,在具体“包装”技术层面,对报纸美编需要掌握的技术要求越来越高,相关人才储备、培养非常重要。

第四,在头版编辑过程中,制图制表不时充当弥补头版主图的欠缺、填充版面的角色。报纸每天承载大量的信息,如何保质保量完成图片的供应,对大多数报社来说,都是一个比较棘手的问题。有时候,头版确实没有特别合适的图片,制图制表就将作为“救急”选择之一。如果拿来制图制表的新闻内容本身够分量,够吸引读者,那效果还好,如果制图制表的新闻内容差强人意,那版面呈现的效果也就大打折扣。

编辑:郑晓鹏